Dr. Elias Kreuzmair liest. © Kilian Köthe

Poetologien des Wissens über Lektüre

Es gibt viele Geschichten des Lesens – aber noch keine Wissensgeschichte des Lesens aus literaturwissenschaftlicher Perspektive. Dr. Elias Kreuzmair, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich Neuere deutsche Literatur und Literaturtheorie am Institut für Deutsche Philologie, nimmt diesen Blickwinkel ein. Dafür erhielt er eine Projektförderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Für das Verfassen wird er – wie könnte es auch anders sein – lesen. Was genau und warum, jetzt nachzulesen auf Campus*1456.

Das Korpus liegt bereit: Frühneuzeitliche Leselehren, Material zu lesekritischen Diskursen aus den letzten 200 Jahren, Überlegungen zur Hermeneutik als professionellem Lesen aus den letzten 150 Jahren und wissenschaftliche Publikationen zum Lesen aus den letzten 100 Jahren stapeln sich bei Elias Kreuzmair auf dem Schreibtisch. Denn er startet sein Projekt „Lesen schreiben. Poetologien des Wissens über Lektüre“, für das er kürzlich einen Förderbescheid der DFG bekam. Für das Projekt kehrte er aus Siegen zurück an die Universität Greifswald. „Ich werde Sachtexte literaturwissenschaftlichen Analysen unterziehen – also nach Erzählstrukturen, Metaphern und Leseszenen fragen. Dabei nutze ich etablierte Methoden der Wissensgeschichte und aus den Literaturwissenschaften“, erklärt er sein methodisches Vorgehen.

Schon bei den Vorarbeiten zum Projekt stieß der Literaturwissenschaftler auf Quellen, die ihm das Potenzial verdeutlichten: „Faszinierend war immer wieder, wie viel das Lesen Menschen bedeutet und wie sehr sie sich über diese Fähigkeit definieren. Man muss eigentlich vom ‚Mythos Lesen‘ sprechen“, meint Elias Kreuzmair und ergänzt: „Texte über das Lesen beschäftigen sich selten mit dem Lesen als technischem Akt, sie erfinden Theorien des Menschen, sprechen über das Verhältnis von Körper und Geist – und haben immer wieder Schwierigkeiten zu fassen, was sie eigentlich unter dem Begriff ‚Lesen‘ verstehen.“

Dr. Elias Kreuzmair meint, dass man eigentlich vom Mythos Lesen sprechen müsste. © Kilian Köthe

Das zieht sich über die Jahrhunderte hinweg – wie Elias Kreuzmair an einer Auswahl an Texten aus dem Korpus des Projekts zeigt. „Die meisten dieser Texte werden in einem Teil zu verschiedenen Lesedebatten Gegenstand sein“, verrät er. In dem Kapitel werde es vor allem darum gehen, wie Wissen über das Lesen zirkuliert, aber auch darum, mit welchen Darstellungsverfahren diese Texte arbeiten. „Besonders eindrucksvoll“, so Elias Kreuzmair, „das zeigt sich an diesen Beispielen, ist die Metaphernproduktion. Was Lesen ist, scheint hier kaum ohne uneigentliche Rede auf den Begriff gebracht werden zu können“.

Einblick in das Textkorpus – und Kommentierung

Das r ist der hundsbuchstab/ wie jn persius nennet/ wie der murret. Das s wie die iungen tauben kirren. Das w ist der odem wie man heisse essen oder koste blest. […] Das c wens nit ein k würd mit seim gleichen z wenn das nit ins s vor wandelt/ sein eyns thons wie die sperling oder spatzen/ und auch gar genau/ wie die spitzmeuse schreien.

(Valentin Ickelsamer: Die rechte weis auffs kürzißt lesen zu lernen, Marburg 1534 [1527], unpaginiert.)

Wer lesen lernen will, muss aus Buchstaben Laute formen. Nur, wie erklärt man das jemandem, die oder der nicht lesen kann? Valentin Ickelsamer versucht es im 16. Jahrhundert mit der Idee, dass viele Laute den Lauten von Tieren entsprächen. Das S klingt wie die jungen Tauben kirren, das K wie Sperling, Spatzen oder Spitzmäuse schreien – und das R ist der Hundsbuchstab. Wie Ickelsamer schreibt, hat er diesen Vergleich von dem antiken Schriftsteller Persius. Hier zeigt sich ein Kreuzungspunkt verschiedener Wissensordnungen: Das neue grammatische Wissen über die Volkssprache wird mit scholastischem Wissen über die Geschichte der Literatur verbunden. So produziert der didaktische Bedarf in einem alltagsweltlichen Beispiel einen Zusammenstoß zweier Wissensordnungen.

Die Einbildungskraft ist die Fertigkeit, die mannigfaltigsten, größten, rührenden u. s. w. Vorstellungen hervorzubringen. Wo kann sie daher mehr Nahrung finden, als in der Lektüre, wo man gewöhnlich allein ist; und nichts außer uns dieselbe stöhren, oder ihr eine andere Richtung geben kann! Wenn die Einbildungen den höhern Grad der Lebhaftigkeit haben: so ist dies Begeisterung. Man frage also nicht mehr woher die vielen Geister und Begeisterte kommen.

(Johann Gottfried Hoche: Briefe über die jetzige abentheuerliche Lesesucht und über den Einfluß derselben auf die Verminderung des häuslichen und öffentlichen Glücks. Hannover 1794, S. 111.)

Lektüre regt die Einbildungskraft an. Johann Gottfried Hoche befürchtet, dass durch Lektüre, insbesondere von Gespenstergeschichten, die Leser*innen zunächst zu Be-Geisterten und dann, so schreibt er später im Text, selbst zu Geistern werden. Sie wollen gar nicht mehr in der realen Welt leben und von anderen berührt werden, sondern halten sich nur noch in literarischen Sphären auf. Mit der Metapher des Geists gelingt es Hoche auch, ein Wissensproblem zu lösen: Wie beschreibe ich das, was im Leseprozess zwischen Lektüregegenstand und Lesenden passiert? Und wie beschreibe ich dessen Wirkung? Hoche plausibilisiert durch eine Verwendung des Wortfeldes des Geistes einen Zusammenhang von den Gespenstergeschichten zur Geistwerdung der Lesenden, wohlgemerkt in der Absicht, diese Art der Lektüre als schädlich darzustellen. Der Geist überträgt sich vom Buch in die Leser*innen und verwandelt diese.

Neben diesem erwecken alle Romane die Neigung für das Wunderbare und Aus- serordentliche, und einen Eckel gegen den natürlichen Lauf der Dinge. Die gewohnten Arbeiten, bey denen sich die Mädchen zu Hausmüttern bilden sollten, werden unerträglich und erzeugen Langeweile, die nur durch neue Erschütterungen der Einbildungskraft überwunden wird. […] Dieses deckt den Grund auf, warum bey den meisten Frauenzimmem dieses Jahrhunderts das Nervensystem so ausserordentlich empfindlich und beweglich ist und die Beyspiele von gänzlicher Zerrüttung des Gehirns unter ihnen sich so sehr anhäuffen.

(Friedrich Burchard Beneken: Weltklugheit und Lebensgenuß; oder praktische Beyträge zur Philosophie des Lebens. 1. Bändchen, 3. Aufl. Hannover 1806, S. 242 f.)

Immer neue Impulse, neue „Erschütterungen der Einbildungskraft“ brauchen die süchtigen Leserinnen bei Friedrich Burchard Beneken. Arbeiten werden unterbrochen, die Haushaltsführung gerät aus den Fugen, weil weiter gelesen werden muss. Das Resultat dieser „Lesesucht“ sind eine „gänzliche Zerrüttung des Gehirns“. Zu nichts sind die Leserinnen mehr zu gebrauchen. Diese Überlegungen erinnern sehr an die Rede von „digitaler Demenz“, die der Psychologe Manfred Spitzer in populärwissenschaftlichen Büchern verbreitet hat. Auch schon bei Beneken lässt sich beobachten, wie in der Debatte über das Lesen, Wissenschaften zur Stärkung des eigenen Arguments herangezogen werden. Der sich gerade erst bildenden Psychologie entnimmt Beneken das Vokabular, um die Schädlichkeit des Lesens zu beschreiben.

Das Gedächtniß gleicht dem Magen, den die Natur zur Zubereitung des Nahrungssaftes bestimmt hat. Wenn dieser mit Speisen, auch wenn sie von beßter Art sind, noch mehr aber, mit Speisen mancherley und ganz entgegengesetzter Art, überladen wird, daß sie die Dauungskräfte übersteigen; so erzeugt sich kein gesunder Nahrungssaft, sondern ein drückender, fremder Brey, der viel Winde und Blähungen erzeugt, und der Geblütsmasse zähe und scharfe Säfte mittheilt, welche dieselbe verderben und ein Zunder von vielerley Krankheiten werden, den Leib entkräften, die guten Säfte verzehren und endlich eine gänzliche Zerstörung anrichten. Eben so reich an Krankheiten der Seele ist ein überfülltes Gedächtniß von unverdauten Begriffen.

Friedrich Burchard Beneken: Weltklugheit und Lebensgenuß; oder praktische Beyträge zur Philosophie des Lebens. 1. Bändchen, 3. Aufl. Hannover 1806, S. 249.)

Noch einmal Beneken: Wieder wird psychologisch-medizinisches Vokabular bemüht. Dieses Mal geht diese von einer metaphorischen Verhandlung des Lesens als Nahrungsaufnahme aus. Das Gedächtnis funktioniert wie ein Magen, der mit Lektüre gefüttert wird. Dabei heißt es Maßhalten und nur Qualitätslesestoff zu sich zu nehmen, wie Beneken findet. Sonst drohen unangenehme Gerüchte, Leibesschwäche und andere Krankheiten. Damit dient die Metaphorik einerseits der Veranschaulichung aufklärerischer Ideale. Andererseits ist ihm auch ein ganz konkretes Wissen über das Lesen verborgen: Dass der Körper immer am Leseprozess beteiligt ist. Sitzen oder stehen wir beim Lesen? Wie halten wir den Kopf? Oder den Reader, auf dem wir lesen?

Man sieht wohl die Kinder aus den höheren Ständen mit den vortrefflichsten Bilderbüchern umgeben, denen Gegenständen aus den fernsten Weltteilen sind. Es ist dies etwas sehr Verkehrtes, wenn man darüber vernachlässigt, sie mit den Gegenständen der nächsten Umgebung bekanntzumachen. […] Die Vorstellung von einem bloß auf der Fläche gesehenen Gegenstande kann nicht die richtige sein; man erkennt den Gegenstand, wenn er vorkommt, wieder, aber er selbst löscht das Bild aus.

(Friedrich Schleiermacher: Grundzüge der Erziehungskunst. Frankfurt am Main 2000 [1826], S. 230f.)

Vor den Gefahren des Lesens sind auch die Kleinsten nicht gefeit. Schon Bilderbücher hält Friedrich Schleiermacher für bedenklich. Sie machen mit fernen Gegenständen bekannt, wo es doch besser wäre die unmittelbare Umgebung jenseits des Buches zu erkunden. Gut zu erkennen ist an diesem Beispiel, wie die Welt der Bücher und die reale Welt als abgegrenzte Bereiche aufeinandertreffen und in Konkurrenz treten. Erkennt man den realen Gegenstand, löscht er das Bild des Gegenstands aus. Das lenkt die Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang von Lektüre, ihren Medien und der Formung der Wahrnehmung: Etwas auf eine bestimmte Weise gelesen zu haben, lässt uns die Welt auf eine bestimmte Weise erfahren. Diese Dimension wird in vielen Texten über das Lesen zumindest implizit reflektiert: dass das Lesen von Schrift Auswirkungen darauf hat, wie wir die Welt ‚lesen‘.

Texte sind überall, wir lesen überall. Wir sind Lektomaniker: Manisch getriebene Leserinnen und Leser. […] Unaufhörlich lesen wir – und zwar nicht nur metaphorisch. Die gesamte Welt ist nun gepflastert mit mehreren Schichten aus Texten und Zeichen, Monologen und Nachrichten. Wir lesen wirklich die gesamte Welt um uns herum. Eine bewegliche, eine umtriebige Lektüre, allerorten. Freilich ist das noch lange nicht genug: Alle Texte auf Körpern und Fahrzeugen, Gebäuden und Möbeln, auf Tieren und Pflanzen nehmen wir gerne hinzu.

(Holger Schulze: Ubiquitäre Literatur. Eine Partikelpoetik. Berlin 2020, S. 15.)

Die Digitalisierung hat eine neue Lese-Debatte ausgelöst, die bis heute immer neue Beiträge produziert. Gerade zu Anfang wurden Positionen formuliert, die das Lesen mit digitalen Geräten radikal ablehnen und das Ende von Büchern und Lesen überhaupt ausmalten. Ganz anders in diesem Beispiel: Schrift-Lesen und Welt-Lesen sind bei Holger Schulze eins. Wer lebt, liest. Und zwar permanent und ohne Pause. Schulze hat den Lektomaniker als Reaktion auf die postdigitale Kultur entworfen, in dem wir ständig von Schrift umgeben sind: Social-Media-Posts, Benachrichtigungen, Messenger-Nachrichten. Ständig wird gelesen. Im Lektomaniker kristallisiert sich die Gegenwartskultur. Auffällig ist, dass Schulze wie Beneken auf medizinisches Vokabular zurückgreift („manisch“). Der Aspekt der Sucht, des manischen Lesens, ist hier positiv gewendet. Der Perspektive ist hier die der Lesenden und nicht die von ihren kritischen Beobachtern. Lesen wird zur Rauscherfahrung – und zur Lebensform.

Was hat sich Kreuzmair neben der Aufarbeitung der Lesedebatten noch vorgenommen? Auch das verrät er: „Im Projekt sollen nicht nur Lesedebatten, aus dem die obigen Zitate größtenteils stammen, sondern auch Leseforschung, Lesepropädeutiken sowie der hermeneutische Diskurs und seine Kritik in den Blick genommen werden.“

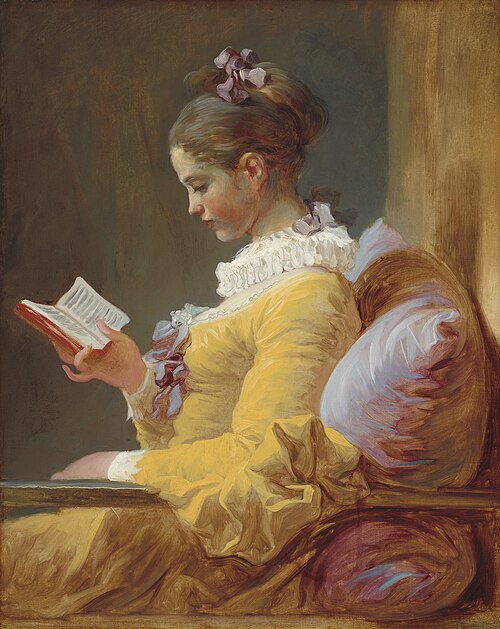

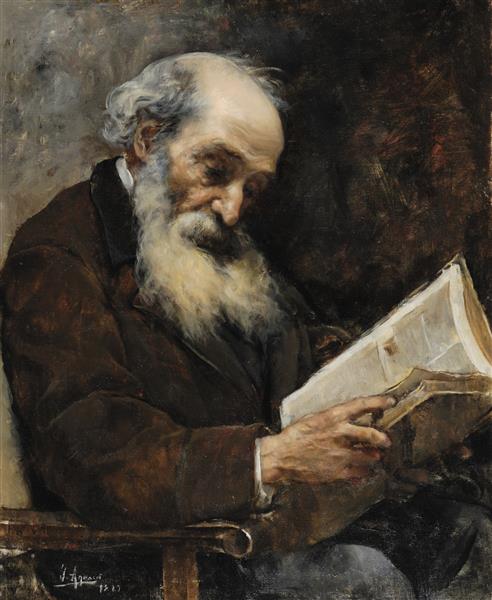

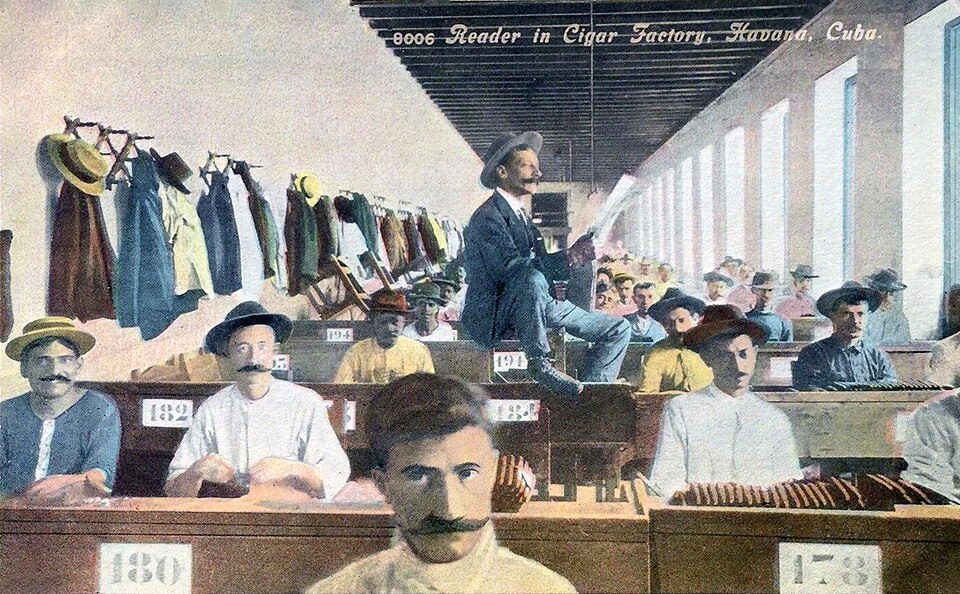

Darstellungen des Lesens in der Kunst

Durch die wissensgeschichtliche Untersuchung des bisher nicht auf diese Weise systematisch erforschten Lesediskurses, soll der Leseforschung und der öffentlichen Debatte über das Lesen neue Impulse gegeben werden. Er möchte sichtbar machen, wie sich Wissen über das Lesen zum ‚Mythos Lesen’, also der Aufladung des Lesens beispielsweise als definierende Fähigkeit des Menschen, verhält. „Der literaturwissenschaftliche Blick hilft dabei zu verstehen, wie Wissen mit sprachlichen Mitteln produziert, zirkuliert und vermittelt wird“, sagt Elias Kreuzmair. „Auf diese Weise wird das Projekt eine neue Sensibilität für das Lesen als problematisches Objekt des Wissens in die Leseforschung einbringen. Zugleich kann es Studierenden den Anstoß geben, die eigene Lesepraxis zu und Annahmen und Vorurteile über das Lesen zu reflektieren. Schließlich kann auch für die weitere Öffentlichkeit der Impuls ausgehen, Muster medienkritische Diskurse zu erkennen und über die Vielfältigkeit der Leseweisen nachzudenken.“

Dr. Elias Kreuzmair hat Neuere deutsche Literatur, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften und Soziologie in München und Paris studiert. Er wurde mit einer Arbeit zur Theorie-Rezeption der Pop-Literatur an der Universität Greifswald promoviert (Pop und Tod. Schreiben nach der Theorie, 2020) und hat danach an der Universität Siegen zu Unterhaltungszeitschriften der 1920er Jahre geforscht. Für das Forschungsprojekt „Lesen schreiben. Poetologie des Wissens über Lektüre“, das er leitet, ist er nach Greifswald zurückgekehrt. Das Projekt, das im Arbeitsbereich Neuere deutsche Literatur und Literaturtheorie am Institut für Deutsche Philologie angesiedelt ist, wird für drei Jahre von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.

Artikel: Dr. Elias Kreuzmair und Dr. Elisabeth Böker

20.05.2025