Foto: Hauptgebäude der Universität Greifswald © Jan Meßerschmidt

Ein Denkmal oder Sündenfall in Stein?

Der Neubau des Hauptgebäudes der Universität Greifswald wird 275 Jahre alt

Als das alte Hauptgebäude der Universität Greifswald im frühen 18. Jahrhundert verfiel, war ein Neubau unausweichlich. Doch Andreas Mayer, im Jahr 1750 Professor und Rektor, sah darin mehr als eine bauliche Pflicht. Mit Einfluss, Überzeugungskraft und einem ambitionierten Plan setzte er ein Zeichen – und eine Hypothek, die die Universität viel kostete. Die Geschichte eines Bauprojekts, das aktueller kaum sein könnte.

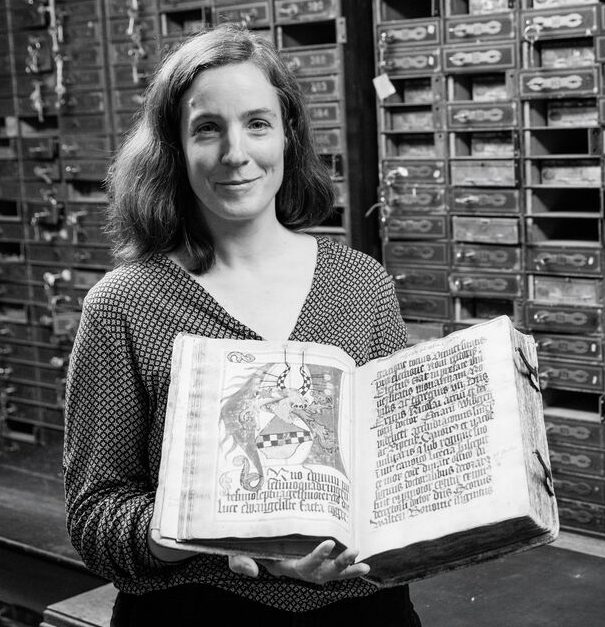

Anlässlich des 275. Jubiläums der Einweihung des Neubaus des Hauptgebäudes der Universität Greifswald am 28. April 2025 sprechen wir mit Universitätsarchivarin Dr. Elisabeth Heigl über die Hintergründe des Baus, die damalige und heutige Nutzung. Außerdem verrät sie ihre kuriosesten Geschichten zum Neubau.

Frau Heigl, was gab den Anlass für den Neubau? War es eine Notwendigkeit oder Selbstverwirklichung des Baumeisters Andreas Mayer?

Am Ort des heutigen Hauptgebäudes stand in ähnlichem Ausmaß der Vorgängerbau von 1591. Mit seinen knapp 160 Jahren wurde er baufällig. Weil die Gelder fehlten, konnten Schäden am und im Haus immer nur notdürftig repariert werden. Nach diversen Kriegen musste gehandelt werden. Die dringende Notwendigkeit einer Sanierung schließt aber nicht aus, dass sich der Initiator und Baumeister Andreas Mayer mit einem Neubau ein Denkmal in Stein setzen wollte.

In welcher Funktion wirkte Andreas Mayer in Greifswald?

Andreas Mayer kam im Jahr 1741 als Professor der Mathematik an die Universität. Er war renommierter Schüler des berühmten Universalgelehrten Christian Wolff mit besten Kontakten in schwedische Regierungskreise – damals gehörte ein Teil Pommerns, darunter auch Greifswald, zur schwedischen Krone. 1747 wurde Andreas Mayer Rektor und begann umgehend mit Lobbyarbeit für einen Neubau. Er kontaktierte und besuchte die einflussreichsten Entscheider in der Region und darüber hinaus, wie den Generalgouverneur in Stralsund, der Statthalter des schwedischen Königs in Schwedisch Pommern war.

Mit der Zustimmung der schwedischen Krone in der Tasche hatte er für die Diskussionen an der Universität sicherlich beste Voraussetzungen, oder?

Über die Geschicke der Universität entschied nicht der Rektor alleine, sondern die versammelte Professorenschaft in Mehrheitsentscheidungen. Andreas Mayers größtenteils kritische Kollegen überzeugte er schließlich mit dem Argument, dass der Neubau lediglich 12.000 Reichstaler kosten würde. Die Universität wies zu dieser Zeit ein Kapitalvermögen von ca. 16.000 Reichstalern auf. Zum Vergleich: Ein Ordinarius, also ein ordentlicher Professor, erhielt 1747 jährlich 200 Reichstaler.

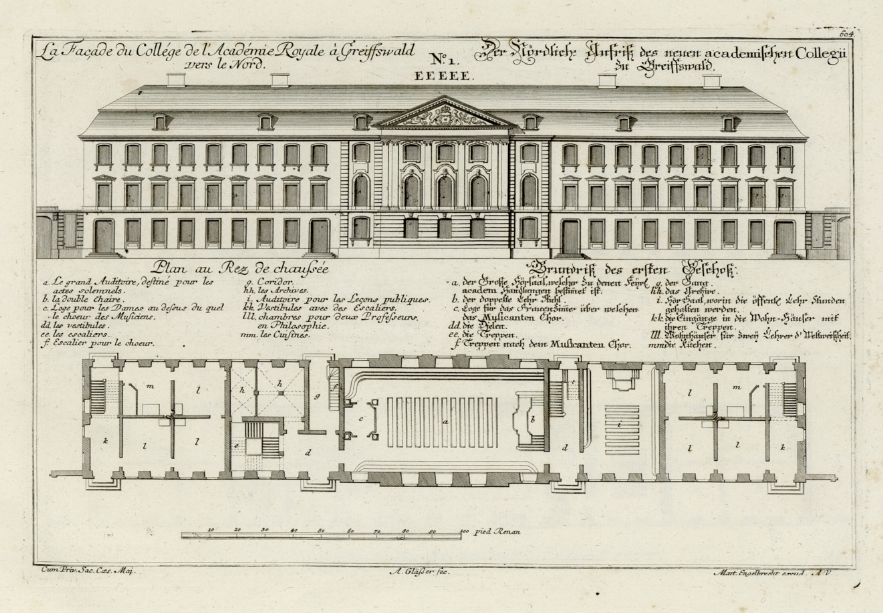

Abbildung: Akademisches Kollegium zu Greifswald. Aufriss von Andreas Mayer 1750

Scan nach Repro aus: Geschichts- und Kunstdenkmäler der Universität Greifswald von D. Victor Schultze ord. Professor der Theologie, Greifswald 1906, Verlag von Julius Abel

Von heutigen Bauvorhaben wissen wir bestens, dass die Berechnungen selten stimmten. Lag der Mathematikprofessor Andreas Mayer mit seiner Kalkulation richtig?

Als der Neubau im April 1750 feierlich eröffnet wurde – übrigens mit einer lateinischen Festrede der Professorentochter Anna Christina Balthasar – waren Teile des Baus zum einen noch nicht fertiggestellt. Und statt 12.000 Reichstaler hatte der Neubau zum anderen bis dahin schon weit über 20.000 Reichstaler gekostet! Dass ein Bau-Unterfangen am Ende viel länger dauert als geplant und wesentlich teurer wird als veranschlagt, ist also bei Weitem kein Phänomen der neuesten Zeit. Aber Andreas Mayer hatte sein Denkmal gesetzt, das die Jahrhunderte überdauerte. Es wurde wiederholt saniert und bestaunt. Und nach wie vor wird sein Architekt dafür gefeiert, dass er der kleinen Universität ein so prächtiges Gebäude beschert hatte.

Schauen Sie großen Denkern in die Augen und begnadeten Ärzten der Universität Greifswald auf die Finger. Lernen Sie die Geschichte der Alma Mater Pommerns und der ältesten schwedischen Universität kennen. Erfahren Sie mehr über die Hochschule in den politischen Umbrüchen der letzten 200 Jahre. Wir zeigen Ihnen unsere ‚gute Stube‘, die barocke Aula, und lassen Sie Gefängnisluft schnuppern. Staunen Sie über die derben Späße der studentischen Sträflinge vergangener Zeiten.

Die Kustodie der Universität Greifswald bietet vom 1. April bis zum 31. Oktober täglich eine öffentliche Führung durch Aula und Karzer an. Diese Führung bedarf keiner vorherigen Anmeldung. Treffpunkt ist um 15:00 Uhr am Rubenowdenkmal.

Was bedeuteten diese gestiegenen Kosten für die Universität?

Theoretisch konnte sie sich das leisten. Nach dem Ende des Großen Nordischen Krieges im Jahr 1721 war es dem Senat gelungen, im Laufe von nicht einmal 20 Jahren gewaltige Rücklagen in Höhe von rund 16.000 Reichstalern zu bilden. Die Universität verlieh in der ganzen Region Geld gegen Zinsen; an Fürsten, Beamte, Landadel, Pächter, Handwerker, Witwen, kirchliche und städtische Kassen. Überschüsse in der Universitätskasse wurden gezielt wieder angelegt, sodass sich das Vermögen stetig erweiterte. In den 1740er Jahren stand die Universität Greifswald zum ersten Mal seit rund 200 Jahren ökonomisch auf sicheren Beinen. 12.000 Reichstaler waren da eine durchaus machbare Summe.

In der Theorie war also alles bestens – doch wie sah es in der Praxis aus?

Praktisch standen die Mittel überhaupt nicht zur Verfügung. Denn die meisten Kapitalnehmer konnten der Universität das Geld so kurzfristig nicht zurückzahlen. Sie hatten es ja selbst investiert, zum Beispiel der Fuhrmann in einen neuen Wagen oder der Pächter in Saatgut. Darum musste die Universität schon für die ersten Bau-Rechnungen Kurzzeitkredite aufnehmen. Das bedeutete, dass sie dafür auch immer Zinsen leisten musste. Außerdem wurde auch das Material immer teurer, zum Beispiel weil Andreas Mayer teure neue Steine anschaffte, anstatt wie üblich die alten wiederzuverwenden (#Nachhaltigkeit). Er gab zudem teure kunsthandwerkliche Arbeiten in Auftrag, die nicht abgesprochen waren. Gleichzeitig verstarb der akademische Finanzverwalter Christoph Nürenberg, der 20 Jahre lang die ökonomischen Geschicke der Greifswalder Universität gelenkt hatte. Mit ihm verschwand Wissen und Ordnung: Die Finanzverwaltung stürzte ins Chaos und die Kreditlast nahm stetig zu. Der Neubau verwandelte so das Vermögen der Universität innerhalb weniger Jahre (1747–1753) zu einem enormen Schuldenberg.

Das klingt nach einer sehr komplexen Situation. Griff Schweden ein?

Die schwedische Regierung reagierte auf ihre Weise: Anstatt ihrer ältesten Universität finanziell unter die Arme zu greifen, ordnete sie sogenannte Visitationen, das heißt Finanz- und Strukturprüfungen, an. An deren Ende befand die Prüfungskommission in ihrem Visitationsrezess, dass die Greifswalder Professorenschaft der Wirtschaftsführung nicht mächtig seien und von dieser Verantwortung befreit werden müssten. Der Neubau des Hauptgebäudes kostete die Universität nicht nur viel mehr Geld als sie hatte, sondern auch ein wichtiges Stück ihrer Autonomie.

Außenansichten des Hauptgebäudes im Wandel der Zeit

Heute umfasst das Hauptgebäude die Aula, das Rektorat und einige zentrale Einrichtungen. Wie wurde das Gebäude ursprünglich genutzt?

Der barocke Prachtbau von 1750 kombinierte, wie schon das Vorgänger-Gebäude, öffentliche und private Räume. Es diente der Gemeinschaft der Universitätsangehörigen – also von Lehrern und Schülern. Zweckentsprechend lagen im Zentrum des Gebäudes im ersten Stockwerk ein großer Hörsaal (heute Konferenzraum) und darüber auf zwei Stockwerken die Universitätsbibliothek (heute Aula). Daneben gab es im ersten und zweiten Stock jeweils einen weiteren kleinen Hörsaal, darüber noch einen Anatomischen Saal und außerdem das Naturalienkabinett. An den Ost- und Westseiten, also heute auf Höhe der Hochschulkommunikation auf der einen Seite und der Kustodie und der Gleichstellung auf der anderen Seite, waren Dienstwohnungen für Professoren, die in ihren Räumen aber auch private Lesungen abhielten oder auch Studenten beherbergten. Wo heute die Rektorin und ihre Sekretärinnen sitzen, befand sich der Konzilsaal, der Tagungsraum für die selbstverwaltende Professorenschaft, inklusive einer angrenzenden „Akten-Kammer“. Und darunter lag in zwei Räumen das Archiv.

Wie hat sich das Gebäude von seiner ursprünglichen Funktion zur heutigen Nutzung gewandelt?

Von der 1750 intendierten Nutzung des Universitätshauptgebäudes als Zentrum der Wissenschaften und der Lehre – ganz im Sinne der Programmatik der Aufklärung – mit ihren Hörsälen, der Bibliothek und zumindest einer wissenschaftlichen Sammlung, hat sich das Hauptgebäude mittlerweile doch sehr weit entfernt. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sorgten Zweckbauten (z. B. die Universitätsbibliothek oder das Auditorium Maximum) dafür, dass immer weniger studentischer und akademischer Alltag in der Domstraße 11 stattfand. Stattdessen gewannen die repräsentativen und administrativen Funktionen der Universität mehr Raum.

Das Rektoratsbüro in Vergangenheit und Gegenwart

Frau Heigl, Sie haben sich sowohl in Ihrer Dissertation als auch jetzt als Uniarchivarin mit der Geschichte des Hauptgebäudes intensiv auseinandergesetzt. Was war das bisher Kurioseste, was Ihnen begegnet ist?

Die Geschichte des prächtigen Neubaus als wirtschaftlicher Sündenfall der vormodernen Universität, die ich im Zuge meiner Recherchen (wieder)entdecken durfte, fand ich herausragend kurios. Es sind aber auch die alltäglichen logistischen Herausforderungen, die der Betrieb eines so heterogen genutzten Hauses mit sich brachten, die mich faszinieren. Die Rechnungsbücher verraten da besonders viele vermeintlich nebensächliche Einzelheiten, wie beispielsweise, dass die Latrinen im Hof des Hauptgebäudes lagen und vorwiegend in den Wintermonaten von Tagelöhnern gereinigt, d. h. ausgehoben oder versetzt, wurden. Besonders beeindruckte mich allerdings, dass 1750 geplant war, etwas umzusetzen, was im Vorgängerbau seit den 1650er Jahren wegen erheblicher Bestandsschäden nicht mehr fortgeführt worden war: eine Burse, also Studentenzimmer im Dachgeschoss. Wenn ich auf dem Rubenowplatz stehe, stelle ich mir manchmal vor, wie es wohl wäre, wenn unter dem Dach des Hauptgebäudes heute noch ein kleines Studentenwohnheim wäre.

Dr. Elisabeth Heigl leitet seit 2024 das Archiv der Universität Greifswald. Sie schrieb ihre Dissertation über die Finanzverwaltung der Universität Greifswald 1566–1806 und wurde für die Arbeit 2019 in Greifswald promoviert.

Interview: Dr. Elisabeth Böker

23.04.2025

1 Comment